De la réception puante – une odeur de chou-fleur mijoté – et désordonnée, où la maîtresse de l’hôtel m’a accueilli avec affabilité, on m’a conduit à la chambre du monarque exotique, pour lequel je m’informais.

– Vous avez dit ? – a encore demandé le « groom ».

– J’ai dit… Regardez, voici -, et pour éviter qu’il ne se trompe, je lui ai tendu ma carte. Et j’ai attendu, examinant attentivement tout ce qui m’entourait.

Pour être honnête, cette pièce n’était en aucun cas une chambre royale. Elle ne correspondait pas au rang de mon hôte. Le mobilier était clairsemé et vieux ; les chaises étaient usées par le temps et par les têtes grasses des invités. Le tapis de la table centrale, grisonnant de taches d’encre et de nourriture. Sur la cheminée en marbre, une antique horloge en bronze restait silencieuse, sans un battement, se tenant à trois heures et demie, sous son verre plein de fissures garnies de ruban adhésif. Et là, au fond, la chambre à coucher, dans l’obscurité de laquelle se trouvent deux lits dorés.

Le « groom » est revenu et, en souriant, m’a dit : « Il dit de l’attendre, il est en train de terminer son repas. »

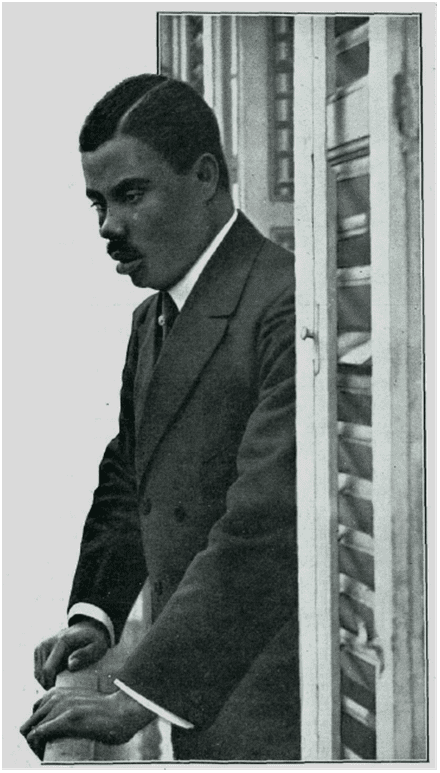

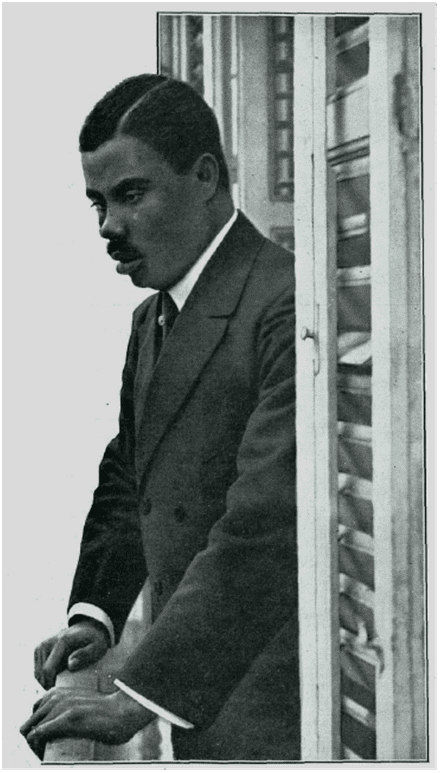

Et j’ai été laissé seul à nouveau. Puis, pour chasser l’ennui, je suis allé sur le balcon. En bas, la Calle del Arenal et la Puerta del Sol, si illuminées, si animées, étourdissant de leurs bruits infernaux. Le roulement des voitures, le cliquetis des bus, les cris des cochers, le trot des chevaux sur l’asphalte mouillé, les heurts des automobiles, le colportage des vendeurs. C’était comme un bouillonnement incessant qui marquait la vue et arrêtait la pensée. De là, au-dessus du terrain situé derrière « La Mallorquina », la largeur de la Calle del Arenal s’étendait jusqu’à la Calle Mayor, sur laquelle les tramways circulaient lentement. Il était neuf heures, et peu à peu les taches lumineuses des établissements s’estompaient.

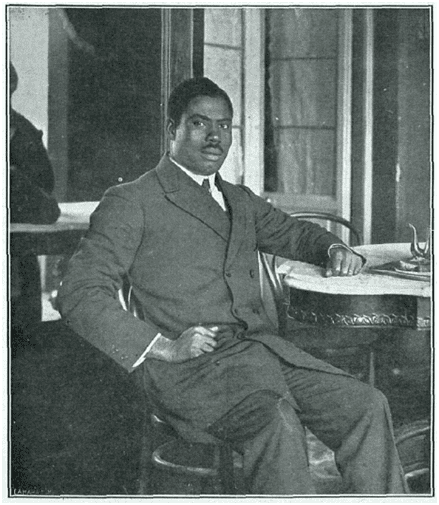

J’ai senti le poids d’une main sur mon épaule ; lorsque j’ai tourné la tête, je n’ai pu m’empêcher d’être surpris. Il y avait devant moi un formidable homme noir, un géant d’ébène, dont la laideur était imposante. Ses yeux étaient bridés et brillants, ses lèvres étaient épaisses et violettes, exposant une dentition blanchâtre sertie d’or ; son teint était couleur bronze, labouré de nombreux tatouages bleus, et ses cheveux étaient épais et bouclés, comme un pelage d’astrakan.

Il était correctement vêtu d’un costume gris, d’une chemise en soie, de bottes légères en cuir verni . Une épingle en diamant était épinglée à sa cravate.

– Quoi de neuf, senior ? – m’a-t-il demandé dans un espagnol imparfait.

– Êtes-vous le roi des Pahouins ?

Il a hoché la tête, avec un sourire digne de Méphistophélès, puis, d’un geste très poli, il m’a proposé de m’asseoir à côté de la table.

Peu à peu, la pièce s’est remplie de formidables Noirs, qui, tels des spectres, me regardaient fixement, silencieusement, en montrant leurs dents de loup. Tous avaient le teint marqué par les arabesques du tatouage. Dès que le chef et moi avons pris place, les Noirs nous ont entourés, toujours silencieux et souriants. J’ai pris un bloc de papier et un crayon. Ils suivaient, avec leurs pupilles brillantes et exorbitées, mes mouvements avec une curiosité de singe.

– Et votre fils à vous, monsieur ? – ai-je demandé au Roi

– Yig ! – dit le monarque.

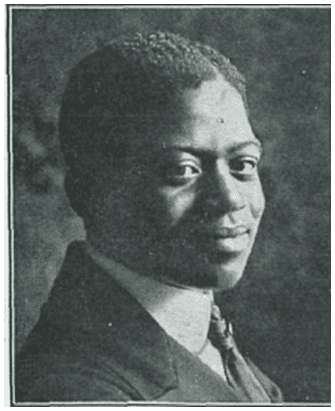

La porte s’ouvrit, et au centre apparut le prince Jean Ndengue Atangana, qui est un garçon noir de dix-huit ans, plus svelte et plus sympathique que les autres. Il n’y a plus de tatouages sur sa peau.

– Vous êtes un homme, même si vous êtes si jeune, ai-je dit au roi des Pahouins.

– Je ne suis pas si jeune ; c’est juste que, avec notre couleur, l’Européen ne sait pas préciser l’âge. J’ai trente-six ans, et non trente, comme l’a dit un journal.

Il a fait une pause, puis a continué :

– Je suis un peu mal à l’aise à l’idée d’une nouvelle interview, car je suis amer et blessé par le manque de respect avec lequel j’ai été traité ici à Madrid par un journal. Je ne connais pas les raisons. La couleur de ma peau n’est pas une raison suffisante, si l’on tient compte du fait que l’Espagne est un pays civilisé, n’est-ce pas ?

Nous avons acquiescé sincèrement, un peu surpris de la distinction avec laquelle le ROI s’est exprimé. Il a continué à parler lentement dans un castillan incorrect :

– On m’a reproché de séjourner dans cet hôtel, que je sais par ailleurs très modeste : mais on n’a pas tenu compte du fait que je n’ai pas disposé de ma fortune depuis cinq ans.

– Pourquoi cela ?

– Pourquoi ? Pourquoi ? … Parce que je suis interné en territoire espagnol, et que mes biens ont été confisqués depuis le début de la guerre.

– Dites-moi comment ça se passe.

– Moi, Monsieur, j’étais en 1914 le roi de Yaoundé, le chef général de cette importante tribu du Cameroun, qui était sous le protectorat des Allemands. J’avais sous ma domination trois cent cinquante chefs et trois millions de sujets.

Lorsque la guerre a été déclarée, j’ai été interné avec mes conseillers et ma suite en Guinée espagnole ; c’est là que j’ai attendu la fin de la guerre, sous les soins attentifs du gouverneur espagnol, le général Barrera. Ma situation ne pourrait pas être celle d’un multimillionnaire.

– Et à quoi devez-vous votre visite ?

– C’est une visite de remerciement. Je veux personnellement baiser la main du Roi Alfonso, pour les délicates attentions et les miséricordes qu’il m’a témoignées pendant que j’étais sous le protectorat… Et rien de plus.

Je prenais des notes, et les Noirs, poussés par la curiosité de lire ce que j’écrivais, fermaient de plus en plus le cercle, et ne quittaient pas mon cahier des yeux.

– Et vous retournez… ?

– A Yaoundé. Ma colonie a changé de protectorat ; elle appartient aujourd’hui aux Alliés, et ils m’ont déjà délivré un passeport. Je reviendrai parmi les miens.

– Vous avez une famille nombreuse ?

– Seulement ma femme et deux enfants : celui-ci, l’aîné, et une fille de seize ans, qui étudie à Berlin.

– Quoi ?

– Tout ce qu’il faut pour être une femme européenne éduquée : une femme civilisée et pratique.

La sérénité, le bon sens et la plus grande discrétion du roi des Pahouins n’étaient pas en harmonie avec sa peau et ses traits. J’ai été étonné par ce monsieur très correct et raisonné comme l’Européen le plus poli. Et je lui ai demandé, sans y accorder d’importance :

– A Yaoundé, vous habillez-vous à l’européenne ?

– Oh ! Et il laissa échapper un rire brutal, dans lequel l’homme non civilisé apparut. Les Noirs autour de moi ont également ri en chœur. Ils ont commenté ma question en allemand. Et le roi, d’un ton ironique, de s’exclamer :

– Monsieur, si vous m’honorez un jour de votre visite, vous me trouverez à Yaoundé habillé comme je le suis maintenant….. Et je vous parlerai aussi dans votre langue, le castillan, que j’aime beaucoup.

– Mais est-ce le costume indigène ?

– Soyons clair, monsieur, Yaoundé est depuis de longues années entièrement civilisée. Ne voyez-vous pas que nous sommes sous protectorat allemand depuis longtemps ? Il n’y a pas de plumes… pas de flèches, pas d’hommes dans les bois. Ce sont des contes… C’est là que nous avons nos bons tailleurs. Il y a des années, j’ai émis un ordre interdisant, sous peine de bannissement, de marcher pieds nus dans les rues. Vous voyez.

– Mais n’y avez-vous pas imposé votre souveraineté à force de courage ?

– Oh, s’exclama-t-il de nouveau en riant, cela est déjà arrivé, monsieur, dit-il ; mon père était roi de Yaoundé ; j’ai hérité provisoirement de ma hiérarchie, puis, dans une grande assemblée tenue par tous les chefs de la tribu, j’ai été fait leur chef suprême, sans sang, sans coups, sans film, mais simplement comme on nomme le pape.

Et il a ri de nouveau, me montrant ses dents déchiquetées et ses grosses gencives, qui ressemblaient à du caoutchouc rouge. Ce rire, un peu brutal, m’agaçait et…

– Pourquoi, Monsieur, mes questions vous causent-elles tant d’hilarité ?

– Pardonnez-moi : c’est un résidu de notre manque de civilisation ; nous n’avons pas encore réussi à civiliser le rire. Il surgit… et déborde. – Mais qu’y a-t-il dans mes questions qui y incite ?

– Ce sont les mêmes questions que tous les Européens m’ont posées, partout où je suis passé. Je m’attendais, de la part d’un journaliste comme vous, à un interrogatoire plus original.

– Ce serait moins respectueux.

– Peu importe, le manque de respect ici n’entame pas ma souveraineté à Yaoundé.

– Parfaitement ; puisque vous le voulez, je serai original. Voyons voir. Pourquoi, si vous prétendez être un homme civilisé, portez-vous ces marques stigmatiques sur votre visage ? ai-je demandé, en montrant les tatouages.

– Ce n’était pas à moi de décider. Quand je suis né, mon père n’était pas civilisé, un chef de village sauvage. Regardez mon fils – Et brusquement, en lui donnant un coup, il saisit le Prince par le cou et mit son visage devant mes yeux.

Fils du Roi des Pahouins

– En effet.

– Ah, oui ! – murmura-t-il, sifflant les mots entre ses dents serrées.

– Où avez-vous étudié ?

– J’ai fait mes premières études chez les missionnaires catholiques, puis à Berlin j’ai étudié la philosophie et les sciences et ingénierie. Après mes études, j’ai parcouru le monde comme un prince bohème. J’ai aimé à Naples, je me suis amusé à Paris et je me suis ennuyé à Londres. Je connais une grande partie du monde.

– Et vous parlez plusieurs langues.

– Je parle l’espagnol mais je le parlerai mieux, ainsi que l’allemand, le français, l’italien, l’anglais et neuf dialectes indigènes.

– Combien de femmes avez-vous ?

– Beaucoup moins que ce que j’aimerais. – Je vous ai déjà dit que j’ai été éduqué par des missionnaires catholiques ; ma religion, c’est donc la catholique, et mon Dieu est le Crucifié; je suis marié chrétiennement, et mes enfants ont été baptisés avec le signe de la croix. Malheureusement, je ne peux pas effacer ces tatouages qui souillent ma peau.

– Ils ont leur signification.

– Oui, monsieur, et désignant celui qui couronnait son front, il

ajouta : Ce croissant signifie que ma lignée est plus claire que la lune.

Puis il passa son index sur ceux qui partaient des yeux.

– Ces deux ailes d’aigle symbolisent notre entente, et ces deux pointes – il désigna celles qui tendaient la bouche – elles parlent de notre courage. Observez que ces tatouages bleus apparaissent à la

lumière ; eh bien, vous allez maintenant les voir dans l’obscurité.

Un des Noirs a éteint la lumière et nous étions dans le noir. Dans le silence, je pouvais entendre vingt respirations à proximité. Je n’ai pas quitté des yeux l’endroit où devait se trouver le visage du roi noir. Soudain, j’ai vu le croissant de lune, les ailes de l’aigle, et les pointes des ailes de l’aigle, se découpant sur l’obscurité comme des feux follets.

– Vous voyez ?

– Je vois, en effet.

EL CABALLERO AUDAZ- La ESFERA – 1er novembre 1919 – BNE (traduction personnelle)